全球首款纯电动量产车即将停产,却并未引起过多的关注。它出道即巅峰,一举包揽“全球首款量产纯电动车”、“全球最畅销电动车”、“世界年度汽车”、“欧洲年度汽车”等荣誉。特斯拉在它面前,恐怕还得毕恭毕敬喊声“大哥”。

如今,真正的纯电动时代大势所趋时,它却跟柯达、诺基亚有相似的命运。究其原因,改革创新力度小、技术路线的不坚定、关键人物的离职等都将它推向了深渊。

没错,今天要说的就是日产聆风 —— 全球首款纯电动量产车。

日产聆风即将黯淡离场

最新消息称,日产聆风即将在 2025 年左右停产。这是一款怎样的车?2010 年 12 月上市,那时特斯拉还只推出了 Roadster,Model S / X / 3 / Y 连影都还没见着。

当时这款车续航为 175km(NEDC 工况下),电池容量为 24kWh,大约 30 分钟内可以将电池充到 80%。电机最大输出功率为 80kW,最大扭矩为 280N⋅m,最高时速可以达到 145km / h。

值得一提的是,当时这款车起售价为 2,984,250 日元(按现在的汇率折合人民币约为 14.6 万元)。

这款车最厉害的地方在于电池非常安全,众多机构纷纷为它背书:

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在上市之初连续两年将该车评为满分五颗星;美国公路安全保险协会将其列为“最佳安全选择”;欧洲“新车评估计划”(Euro NCAP) 还授予聆风最高的五星级汽车安全评级。

连清华大学教授、中国科学院院士欧阳明高也曾点名表扬:“聆风是卖得最多的电动车之一,我们与日产在充电的算法上有合作,通过大量实验,避免了很多热失控问题”。

资料显示,聆风上市 5 年后在欧洲一共卖了 3.5 万辆,其中电池故障率还不到 0.01%。

相比较而言,燃油车的故障率要高出 25 倍。

之所以如此安全,主要因为背后的电池供应商 AESC 公司,通过增强正极材料的热稳定性、在电解质中添加能使电极表面更不容易发热的特殊添加剂、增加隔膜的耐热性等多种措施,从而降低电芯的热失控风险。

此外,在电芯制造层面,每一块电芯具备了超过 2 千个数据采集点,这样可以有效降低电芯的不一致性。于是日产聆风很早就把环保节能作为主推卖点,2012 年在宣传广告里一再强调“比开燃油车更省钱”,他们这么形容:

跑 60 英里(约为 96.6km),开聆风只需花费不到 1 英镑(约 8 元),开燃油车却要花上 6 英镑(约 48 元)。

除了具有远瞻性,聆风在 2010 年还被颁发了“绿色汽车远景奖”,击败了当时的福特福克斯纯电车、奔驰 F-Cell 氢燃料电池车、丰田普锐斯插混车。

毫无疑问的电动王者,一个电动车时代前夜真正的爆款产品。然而即便如此,聆风一来没有成为日产的逃生船票,二来也没能一直延续神话。

并且随着特斯拉和造车新势力的冲击,在真正的电动新能源浪潮席卷后,它也成为“死”在沙滩上的一员。

销量连续下滑,产品竞争力急剧下降,母公司资源越来越低甚至自身难保。日产聆风,全球首款纯电量产车,一度最为畅销的纯电车型,迎来停产倒计时。

赢在起跑线上,却没能笑到最后

作为电动车王者,它无疑是赢在了起跑线上。

数据显示,截至 2019 年 12 月,聆风全球总销量为 45 万辆,被称为全球最畅销电动车。

之所以卖得那么好,从车主反馈来看,也能管窥一二:

当时电动车可供选择车型并不多,聆风价格实惠、性价比高;不需要加油,省钱省时间;小车停放很方便,开车上下班通勤很舒服;采用 e-Pedal 电子踏板技术,简化了驾驶体验。

从这几点来看,聆风作为电动车先行者,只满足了一台车最基本的要求,主要强调对燃油车的替代性。

可是随着市场竞争越来越激烈,电动车玩家也越来越多,情况到了 2020 年年初急转直下。

截至 2019 年年底,特斯拉 Model 3 一共卖出了 44.9 万辆,顷刻间夺走了聆风全球销冠的地位。

这种冲击之下,也让聆风的短板,变得更加突出:

续航里程太短,不适合长途旅行;电池容量低,电池热管理做得不好,电池主动冷却也做得不好,用久了电池性能会明显下降;加速性能表现不好,功能和美学上都不够吸引人;贬值快,买来 5 年贬值 80%;不支持远程 OTA 更新。

总结起来就是:三电系统做得不够好、智能化方面也是硬伤。

但即便如此,日产聆风也不至于起了个大早、产品也不算差,却以这样的“失利者”黯然退场吧?

一款车的命运啊,既有个人奋斗,也需要考虑历史进程。

“巨星”为何陨落?

日产聆风,复盘起来除了产品本身,还有两大方面原因:一个是社会层面,日本举国上下对电动车热情并不高,相比电动路线,更想走氢燃料路线。

一直以来,日系传统车企转身投向电动车,似乎都是消极被动的、不得已而为之的举动。诸如本田、丰田、日产去年才对外官宣,一表决心要加速电动化转型,并且至今仍然坚持氢燃料路线。

以及改革的步子迈得太小,究其根本还是因为转型会损害已有既得利益。丰田掌舵者 —— 丰田章男就曾公开表态过如果全面推行电动化,到 2030 年日本将会失去 550 万个工作岗位,以及 800 万辆的新车产能。

而且国家战略如此,对于纯电动等方面的基础设施也跟不上,最终又作用到消费市场,没有相应的需求来刺激供给。在中国和美国等大国大市场明确纯电动后,日本和日产的先发优势都不再是优势。

另一个是公司企业内部的原因,诸如技术路线的不坚定、关键人物的离职等。日产又搞燃油、混动(e-POWER 系统),同时还押注氢燃料电池车,自然分不出更多精力研发纯电动车。

再加上伴随着日产前 CEO 卡洛斯・戈恩(Carlos Ghosn)的离职,聆风也好、电动化计划等都被束之高阁,后来在产品序列上也没有拓展。

但转型变革中,各行各业似乎都没能逃脱命运的规律。日产聆风,也并非个例个案。影像领域的王者柯达,开发了世界上第一台数码相机,但却沉湎于过去的高利润胶卷业务,最后以破产告终。

移动互联网操作系统,诺基亚也早早就推出了塞班,并且比 iPhone 和 iOS 有先期更大的体量和制造优势,最后也没能逃脱“什么都没做错但终归输了”的命运。

一切似曾相识,一切都在沿着旧日的轨迹不断重复上演。

其实没有哪种颠覆式创新,真正来自创业公司、来自小企业、来自边缘,在大厂巨头的内部,各种创新和未来趋势的技术或许早已在生长,但最后往往都是船大难掉头,业务过多容易顾此失彼,甚至连逃生救命的船票也没有。

而那些原本微小的边缘的组织,一度弱不禁风,最后却因为全身心搏命,实现了颠覆和超越。

比如特斯拉,一度濒临破产的边缘局外人,现如今几乎成为了电动车的代名词。而日产聆风,有过高光时刻,却在曲终人散之时,又有谁在关心?

所以很多人都会选择将这些生活琐事来交给智能化产品,在众多...

所以很多人都会选择将这些生活琐事来交给智能化产品,在众多... “昨天的经历都将成为明天的力量。”

将绝大部分精力都奉献给...

“昨天的经历都将成为明天的力量。”

将绝大部分精力都奉献给... 最近,全球知名的通信产业盛会MWC 2024(2024世界移动通信大...

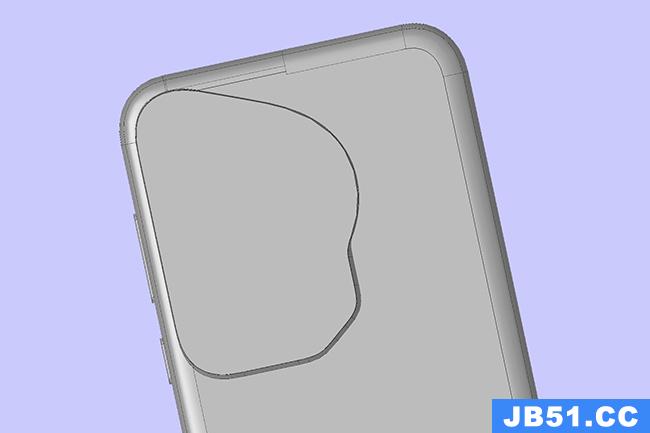

最近,全球知名的通信产业盛会MWC 2024(2024世界移动通信大... 今年上半年有很多值得关注的机型,其中华为最新的影像旗舰华...

今年上半年有很多值得关注的机型,其中华为最新的影像旗舰华... 目前,2024世界移动通信大会(MWC)正在西班牙巴塞罗那举行,值...

目前,2024世界移动通信大会(MWC)正在西班牙巴塞罗那举行,值... 就在去年,真我推出了11 Pro+,用一个2亿像素传感器和zoom变...

就在去年,真我推出了11 Pro+,用一个2亿像素传感器和zoom变...